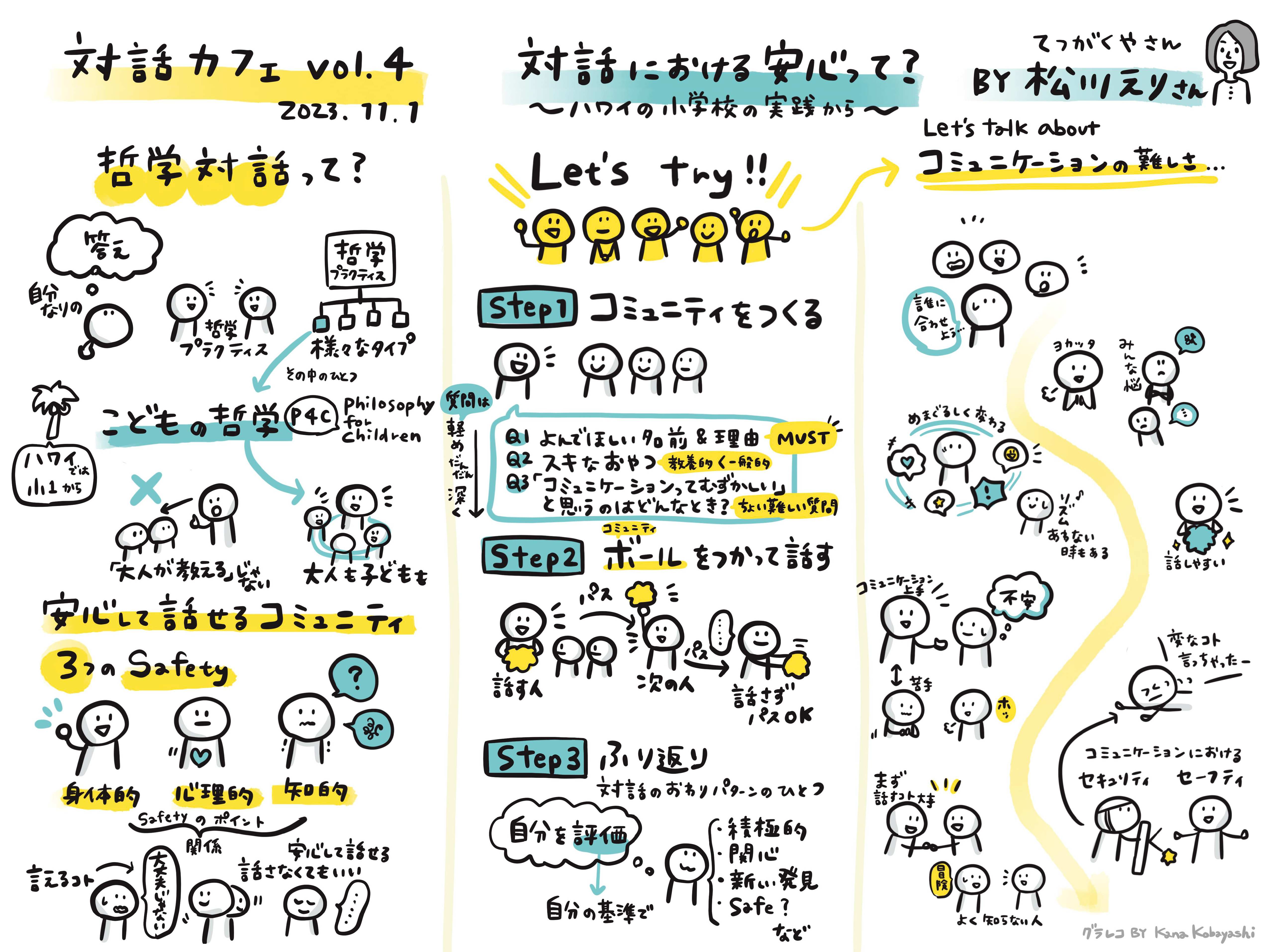

対話カフェ Vol.4

テーマ:対話における安心って?~ハワイの小学校の実践から~

2023年11月1日、エキマエノマエで「対話における安心って?~ハワイの小学校の実践から~」をテーマに対話カフェが開催されました。

今回は13名の参加者が集まり、みんなで「対話における安心」について学びました。

対話カフェのルール

- 何を言ってもいい

- 人の意見を否定しない

- 発言せずに聞いているだけでもOK

- 知識ではなく、自分の経験に基づいて話す

- 話がまとまらなくても大丈夫

ハワイの小学校の実践

ゲストファシリテーターの松川えり先生(NPO法人だっぴ代表理事)による講演が行われました。

- 哲学者には3タイプ「研究者・文筆家・実践者」があり、自分は実践者である。

- その実践を、「哲学対話」という手法で行っている。

- ママさんの集まる場や年配の方が集まる場、ホスピスの場や市議会議員が市民と交流する場、小学校や高校の学校現場などで実践してきた。

- 哲学とは、正解が決まっていない問題について、自分自身の答えを探究する営みである。

- 特にコミュニケーションを介して行う哲学が「哲学プラクティス」と呼ばれる。

- ハワイの小学校でも「哲学対話」を取り入れている。

- 背景や文化が異なる子どもたちが集まるハワイの学校現場では、合意形成や価値観の違いを認めるために「哲学対話」が重要。

- 子どもでも参加しやすいハワイ式の「対話の場」が、共生社会の実現に向けて相性が良い。

- ファシリテーターにかかる負担が少なく、比較的誰でも難しくなくファシリテーターができる。

- 最も大切なのが「Safe Community of Inquiry」、つまり安心して話せるコミュニティ。

- セキュリティとセーフティの違い。セーフティとは「大丈夫、大丈夫」と言える環境。

- ファシリテーターの役割は、助け合ってケアできる雰囲気を作ること。

哲学対話の実践

参加者は自己紹介をしながら、コミュニティボールを制作しました。

- コミュニティボールとは、それを持っている者だけが話す権利を持つアイテム。

- 自己紹介では、よんでほしい名前、好きなおやつ、コミュニケーションの難しさについて話しました。

- これにより、安心感を与えるために少し弱みを共有しました。

哲学対話のルール

対話の実践では以下のルールが適用されました。

- コミュニティボールを持っている人だけが話せる。

- 話し終えたら、手を挙げた人にコミュニティボールを渡す。

- 複数人いた場合は、話し手が選ぶ。

- 手を挙げる人がいなかったら、次に話す人を選ぶこともできる。

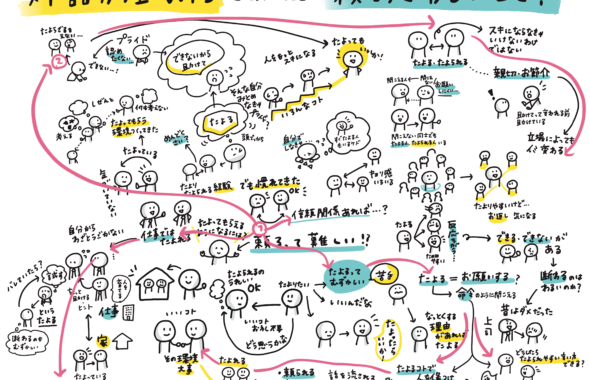

テーマは「なぜコミュニケーションは難しいか」でした。

- 人によってスイッチの切り替えが必要で、複数人とのコミュニケーションになると難しい。

- 複数人で話すのは難しい。

- 他の人と同じ考えを持つことで安心感を得る。

- 輪の中のテンポについていけない。

- 仕事柄、人間関係の調整が難しい。

- この場は、相手のことを話してみないとわからない場である。

- コミュニケーションの難しさには、戦争のトラウマが影響しているかもしれない。

- コミュニケーションが得意な人がいても、不安になることがある。

- コミュニケーションが苦手な人に、ほっとすることもある。

ハワイ式対話のデメリット

- 進行役のコントロールが効かない(メリットでもある)。

- ずっとコミュニティボールを持っている人がいる。

- 学校では男子だけがコミュニティボールを持っていることが多い。

ハワイ式対話のファシリテートについて

- 主題から外れた場合、そのままにしておくのも方法。

- 元のテーマに戻りたい場合は、正直に伝える。

- 差別的な意見が出た場合は、ボールを預かり全体に意見を求める。

- 口論を防ぐと、誰かが我慢していることになる。

みんなの感想

最後に参加者たちから感想が述べられました。

「相手のことは話してみないとわからない。この場はそれができる場であると思う」

「コミュニケーションの難しさには、戦争のトラウマがあるのではないか」

「哲学対話のデメリットも含めて、非常に有意義な時間だった」

おわりに

今回の対話カフェでは、「対話における安心」というテーマについて多くの視点から対話がおこなわれました。

次回の対話カフェも楽しみにしています!

この記事へのコメントはありません。